デッサンでは直線をよく使います。直線のもつ極めて単純な性質は、対象を比較したり正確に把握したりするのにとても便利だからです。

直線を下地にデッサンをすすめることで、人体や風景、動植物など、複雑なかたちをしている対象をより正確に描写することができます。

その理由は直線の明快さにあります。直線はまっすぐで、そうでなければすぐにそれは直線でないとわかります。また、曲線を直線に置き換えることで、対象の形の角度なども計測できるようになります。

そんな明快な直線を基準に比較することで、形のずれや間違いが簡単に明らかになるのです。

直線を使って計測する

直線を基準にして、画家は複雑な対象のかたちをまずは単純化して捉えます。さらに、垂直線や水平線に対して、それらがどのぐらい傾いているかを観察、計測します。

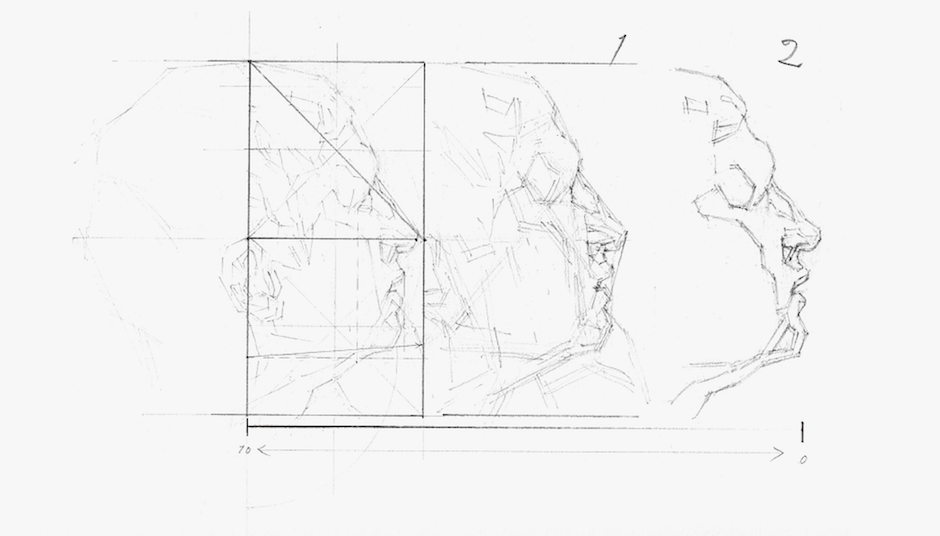

例えば、Fig.1のような計測の方法があります。これは「ボルゲーゼの闘士」という石膏模型の胸像にグリッド線を重ねたものです。画家が写真を撮影した視点と同じ視点から像の顔を見ていると仮定し、直線を用いた計測の例をいくつかあげます。

・頭頂部(a)と耳の中心は、同じ垂直線上にある

・鼻の先(c)と耳の最上部は、同じ水平線上にある

・唇の先と顎の先は、ほぼ同じ垂直線上(b)にある

・aとcを結ぶ斜線の角度は約45度」

このように、直線を利用して対象のかたちを計測することができます。

実際には、画家が見ている対象に直線はありません。そこで、Fig.1のグリッドのように、画家は必要に応じて直線を見出します。

Fig.1は考え方を説明するために画像を加工したものを使いました。実際のデッサンでグリッドの直線を対象に当てはめて計測するときには、「透視枠」や「デッサンスケール」などを使います。

描く時にも直線を使う

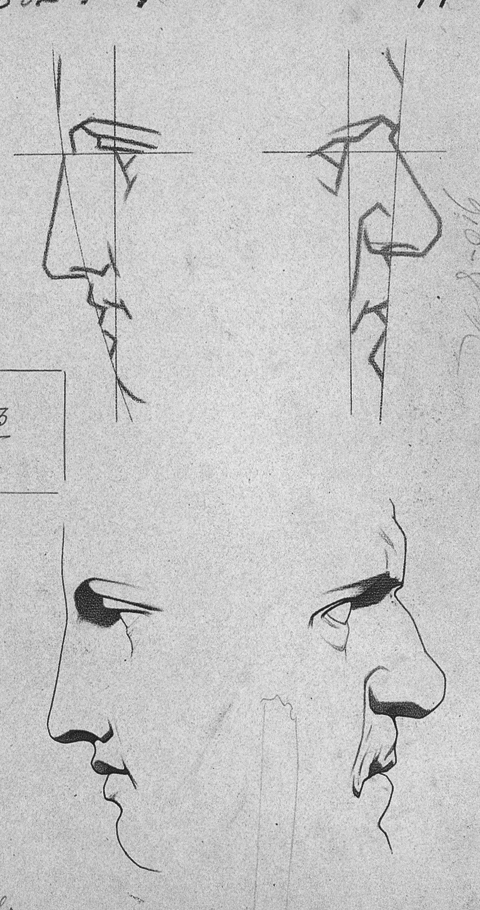

対象の形を計測する時だけでなく、具体的に描写を進めていく時にも直線を使います。そうすることで画家がデッサンを描くのをいくらか簡単にしてくれます。直線が画家の誤りを明らかにし、客観的に見ることを助けてくれるのです。

たいていの場合、感覚で形を把握するよりも、直線を利用する方がより対象を正確に再現できます。意外と、人の感覚というのは正確でないことも多いのです。

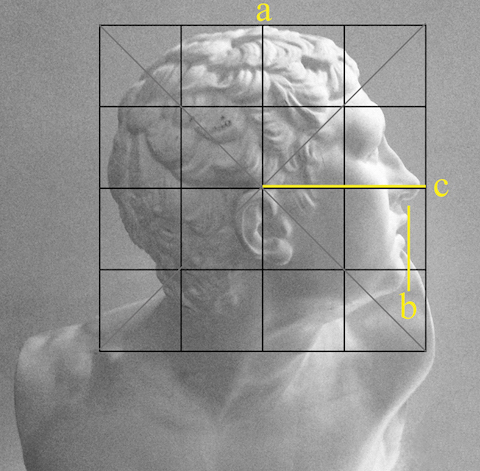

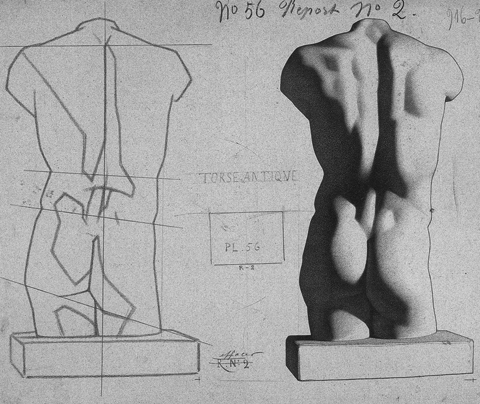

現に、近代以降の絵画教育ではこの直線利用した描画方法が、幾つかの資料からうかがえます(Fig.2)(Fig.3)。

画家は形を描く時、ガイドラインとして直線を実際に画面の中に描きます。ただし、最終的なヴァルールに影響しないように、淡く掠れた線で描くことがほとんどです。あとの制作に響くような、強いガイドラインは残しません。

具体的には、まず画面上に、とても弱い筆圧で、対象の全体を直線に変えてさまざまに構成していきます。このとき、計測する時に使ったグリッド線も画面の中に描いてもいいでしょう。

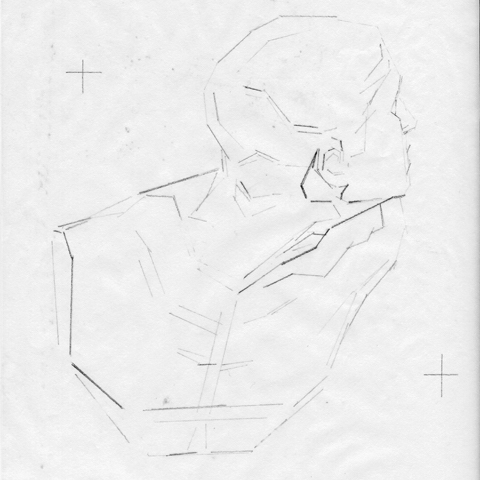

Fig.4は、先ほどの闘士像を別の角度からデッサンしたものです。全体を構成する「稜線(立体のピークを表す線)」や「輪郭線」をそれぞれ単純な直線に置き換え、傾きや長さを計測し、描いていきます。

> 稜線はデッサンで立体を表すための大切な要素

> デッサンで輪郭線とは立体のピークを表す線

あとはそれをひたすら繰り返し、だんだんと線を短く細かくしていきます。あくまで直線で画面上にそれらを展開、構成していき、徐々に対象の形を明らかにしていきます。そのため、曲線は、何本かの直線に分けて描いていきます。

Fig.4は、今取り上げているテクニックをシンプルに理解できるようずいぶん大げさに示したものなので、このままではやや堅く感じるかもしれません。しかし、紙を傷めないよう優しく淡く描いていけば、徐々にエッジが整い、最終的には自然なデッサンになります。

この直線を使ったテクニックは特殊なものではありません。デッサンの上達にとても有効なテクニックですので、ぜひ体得してください。

どこまでも直線で描く

Fig.4の段階以降も、直線で描き進めていきます。対象にある有機的な曲線は再現しません。というより、実際の形の見た目をそのまま写し取ることは極力行ないません。

もちろん、最終的な目標は見たままの形を再現することです。そしてそのための理想の方法は、直線を大から小へとだんだんと調整、細分化してゆき、結果としていつの間にか形が再現されているというものです。

つまり、最初は大きく長かった直線を、少しづつ、小さく短くしていくことで、対象の形を徐々にあぶり出していきます。

ガイドラインを使わずに手軽な直観だけで対象の輪郭を描く方法よりも、ここで紹介したテクニックを用いる方が、より正確かつ簡単に再現的な対象の輪郭を描くことができます。

Fig.4ではモチーフはやや大きいものですが、掌に乗る程度の小さなものを描いていく際にも、描画サイズに相応しい短めの直線を利用して計測、描写をしていけば、感覚だけで描くよりもより見た目そっくりなデッサンを描くことができます。

参考と脚注

Gerald M.Ackerman, Charles Bargue: Drawing Course, Art Creation Realisation, 2011

アルバート・ボイム『アカデミーとフランス近代絵画』三元社、2005年