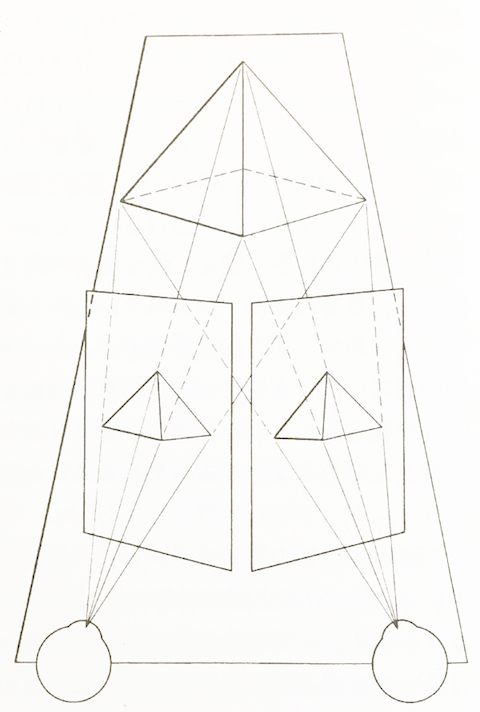

奥行きに関して、一部の写真家や美術家、動画研究家などの間で信じられていることがあります。それは、奥行きが感じられる重要な手がかりは、両眼で見た2つの像のずれである、というものです。2つの像とは、右目だけで見た像と、左目だけで見た像を指します。

しかし、実のところこの両眼による2つの像の差は、奥行きに対するいくつかの手がかりの中の1つでしかありません。両眼視による奥行きや立体の観察は、きめや大きさの遠近など、他の手がかりを同時に必要とします。

両眼視とは

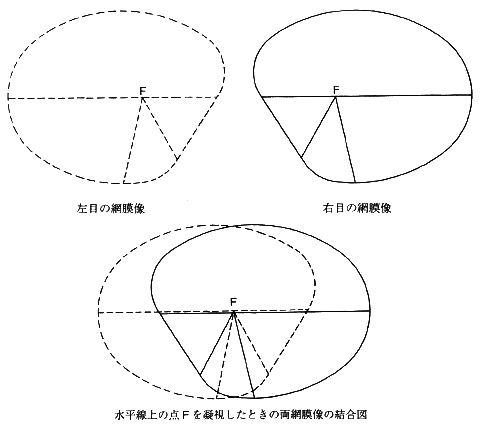

右目と左目の両方を用いて外界を見たときに、右目で見た像と左目で見た像の2つを合わせて1つの像として認識する。その機能を両眼視と言います。

両眼視の機能を実際に確認してみましょう。まず、自分の顔の前に、15cmほど離して人差し指を出します。この人差し指を、右目、左目、と片目だけで見てください。人差し指を見る角度が左右の目で少しずれていることがわかるはずです。

このように、実は左右の目で違う見え方している人差し指ですが、両眼で見たときにはそれが1つの人差し指と認識され、2つあると勘違いすることはありません。

両眼視差は立体を見る手がかり

また、この左右それぞれの像の差を両眼視差と言い、両眼視差によって奥行きが感じられます。

自分の近くにあるものほど両眼視差は大きく、遠くにいくほど小さくなります。このことは以下の方法で確認できます。人差し指を自分の顔の前に出し、それを顔の近くにもってきたときと、腕を伸ばして遠くに離したときでは、前者の方が両眼視差が大きいはずです。

ちなみに、成人した日本人の場合、両眼視差によって見た対象が優位に立体的に見えるのは、自分から約10m先までだそうです。

両眼視差にはきめや輪郭が必要

両眼視差は奥行きの手がかりになりまが、絶対的なものではありません。例えば、隻眼(片方の目または視力を失った状態)の人や、両眼視差を用いない馬や牛などの草食動物も、奥行きのあるこの世界を動き回ることができます。

1900年代に活躍した飛行士にウィリー・ポスト※1という隻眼の人がいました。飛行士は空中を飛び回るために奥行きを感じる能力が必要です。そして、彼は隻眼でありながら、飛行機で空中を飛び回っていたのです。

また、きめが等質で輪郭を持たない青空や霧の中では、両眼視差が機能しません。そしてこのことは、両眼視差が機能するためには、見る対象にきめや輪郭があることが条件であることを示しています。

まとめ

以上のことから、両眼視差は奥行きを感じる手がかりとして唯一のものではなく、きめや輪郭など、他の奥行きを感じさせる手がかりと一緒に作用するものであることがわかります。

また、デッサンの最中に形を合わせるために片目を閉じて描くことがありますが、そうすることで描いたデッサンの奥行き感が完全に失われる、というわけではありません。

むしろ、両眼視差は3D映像にみられるような画面から飛び出す効果に積極的に使われます。前提が平面であるデッサンでは、奥行き表現の主軸として両眼視差を利用することはあまりありません。

参考と脚注

ジェームズ・J・ギブソン『視覚ワールドの知覚』新曜社、2011年

> FORUM8ウェブサイト「3D映像の仕組み(4) ~3D映像と視差~」(閲覧日:2017年3月)

> PDFファイル「もっとリアルな3D映像のために」(閲覧日:2017年3月)2022年より閲覧不可

> ウィキメディア・コモンズ「File:Will Rogers and Wiley Post cph.3b05600.jpg」(閲覧日:2018年2月)

※1

ウィリー・ポスト(アメリカ:Wiley Post)

1898─1935