「マッス」とは、簡単に言えば塊のことです。マッスを表現できるようになるとデッサンに量感や存在感、迫力が出てきます。

マッスを表現するために、立体的に描く技法を使うこと、全体感を意識すること、細部を主張させないことでマッスのゴロンとした感じを表現することが可能です。

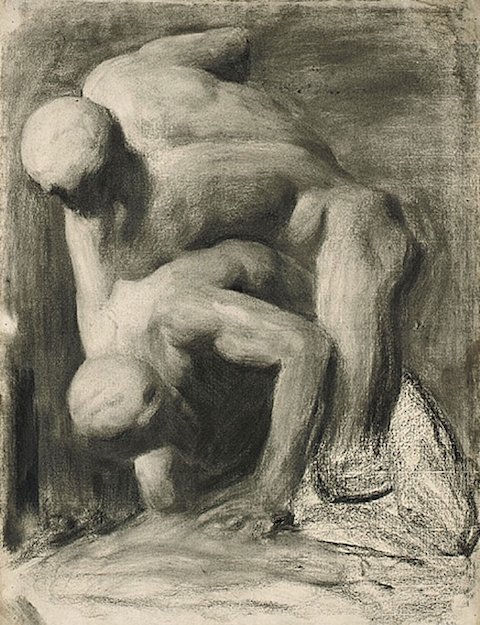

また、マッスは見て感じた方がわかりやすいので、マッスがよく表れている作品をこのテキストの最後で幾つか紹介します。

マッスの意味

「マッス」は塊を表す言葉で、フランス語ではmasse、英語ではmassと書きます。

建築で使われる場合には空間を占めるひとかたまりの大きさを、彫刻の場合は塊そのものの物体感を指します。

デッサンでは、ある程度集まっている、色、光、陰などに対して「マッス」という言葉を用います。デッサンは基本的には平面ですから、実際に存在する立体的な塊そのものではなく、塊の感じを表現する色や光や陰を指します。

「平面のデッサンに量感なんているの?」と思うかもしれません。ですが、デッサンでは平面だからといってぺったんこのモチーフしか描かないということはありません。そのため、デッサンにもマッスという概念は必要です。

マッスを感覚的にいうと、「ゴロンとした塊の感じ」です。この感じが出ているかがマッスを表現できているかの判断基準になります。

マッスを捉えるには

意味性が強くなりがちな印象的な細部、目、鼻、口に集中しすぎると、マッスに注意が向きにくくなります。特に初心者ほどその傾向があるので注意してください。

画塾に通ったことのある方なら、石膏像を白っぽい布ですっぽり包んだものモチーフにして、それをデッサンしたことがあるかもしれません。あれはモチーフの細部を隠すことで、マッスに意識を向けさせる工夫をしたよい例です。

マッスを表現する際は、とにかく全体の塊感が出ているかに注意を向けます。細部を描写することでマッスがなくなってしまう場合、細部は省略するか、またはマッスより主張しないように描きます。

マッスには、こんな風に描けば表現できる、という決まった描き方はありません。ですが、マッスは、結果的にゴロンとした塊の感じがある、と感じさせるものなので、立体感と関係が深いのは確かです。

そのため、技術としては、立体的に表現する、全体感を常に意識する、細部よりも全体の量感を描くようにトーンや描写を調整することで、結果的にマッスを表現します。

また、マッスを捉える訓練方法として、細かい描写がしにくい画材を利用するのもいいでしょう。細かいところが描けない画材なら、マッスの表現に集中しやすくなります。

画材の例は、木炭やコンテやパステルなど、細かい描写をするのに不自由に感じるものです。

マッスが表現されている例

マッスは理論より感じた方がわかりやすいものなので、マッスの感じがよく出ている作品を以下に4つ紹介しておきます。

参考と脚注

※1

ジョルジュ・スーラ(フランス:Georges Seurat)

1859─1891

※2

ケーテ・シュミット・コルヴィッツ(ドイツ:Käthe Schmidt Kollwitz)

1867─1945

※3

トーマス・ポロック・アンシュッツ(アメリカ:Thomas Pollock Anshutz)

1851─1912

※4

ラファエロ・サンティ(イタリア:Raffaello Santi)

1483─1520