目が描けるようになるために手っ取り早いのは、目を描いた絵を模写することです。なぜなら生の目をそのまま描くと、立体や構造ではなく虹彩やまつげなど記号的な見方になりがちなためです。

そこで、目の描き方、抑えるポイントを示した絵を模写することで、立体や構造を捉える見方を学びます。

ここでは古典のお手本を使います。お手本を実際に模写しながら、いくつかのポイントをしっかり意識し、目の構造を把握していきましょう。

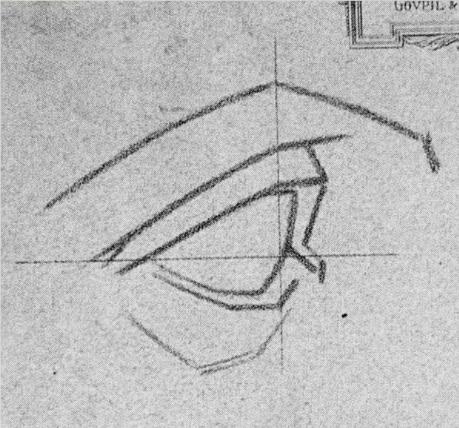

目尻と目頭の位置

まずは目尻と目頭の位置を決めます。今あなたが描こうとしている目の、目尻から目頭の幅がどれぐらいかを目測し、あたりをつけます。

幅のあたりをとったら、次は目尻と目頭の高さを比較しましょう。大概の場合、目頭の位置の方が、目尻の位置より下にきます。

ただ、目を見る角度によっては逆になることもあるので、水平線を引いてしっかり確認してください。

目頭と目尻の幅と高さの違いで、目がどの角度から見たものなのかを暗示します。例えば、幅が狭ければ横から見た目、幅が広ければ正面から見た目、になります。

まぶたの位置

目尻と目頭の位置が決まったら、まぶたの一番出っ張っている位置を決めます。

最初にとった目尻と目頭のあたり、その幅に対してどのあたりに上まぶたの一番高いところがくるか。下まぶたの一番低いところはどこにくるか。このあたりをとります。

違っていても良いので、一度あたりをつけてみましょう。あたりをとってみて違うなと思ったら修正すれば良いのです。ほとんどの場合、一発であたりは合わないので、一度打ったあたりを手がかりに修正していきます。

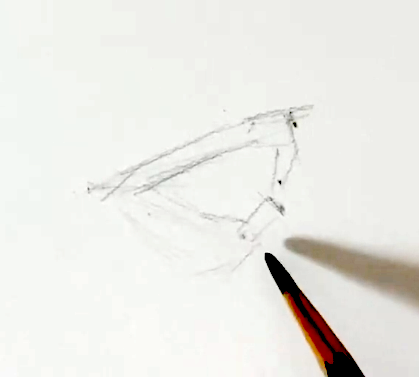

あたりが取れたら、あたりの点を薄い線で結びます。まずは一本線で結びますが、それだと目のカーブが出ないので、次に線を何本かの直線に分割し、擬似的なカーブにします。

目の周辺の形

まぶたを含めた目の位置がだいたい決まったら、まぶたの外の形も描いていきます。例えば、まぶたはペラペラではなく、厚みがあります。その厚みを描くために、まぶたと眼球の境目も描きましょう。

また、涙袋や目袋も、同じように両端と一番出っ張ったところにあたりをとって描いていきます。

修正して整える

これであたりが取れたので、形の精度を上げるために修正していきます。

横幅や高さがあっているか、よくお手本と見比べて修正し、お手本に近づけていきます。あたりをとったら終わるのではなく、何度もあたりをとり直して修正することが大切です。

特に目頭と目尻の位置、その幅と水平線を引いた時に高さの違いは、どこから見た目なのか、その角度や傾きを表すのにとても重要です。しっかり計測して位置を合わせてください。

ちなみに、虹彩を描く場合は最後が良いです。目を描く時に虹彩から描く人がいますが、写実では虹彩の色よりも立体の方が大事です。虹彩をどれだけ描きこんでも目の立体がなければリアリティが出ないので、まずは構造、立体を描くようにしてください。